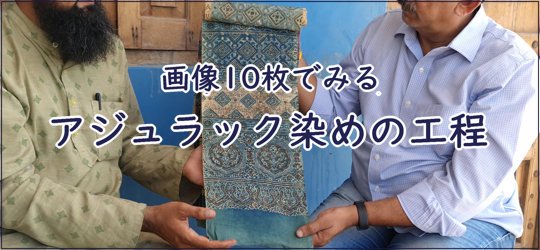

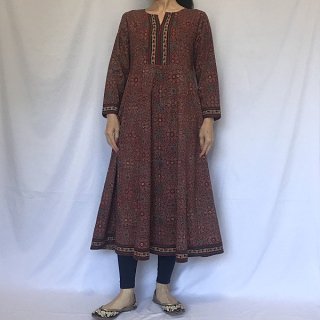

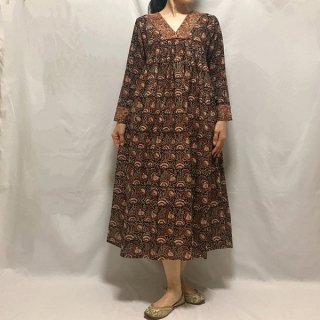

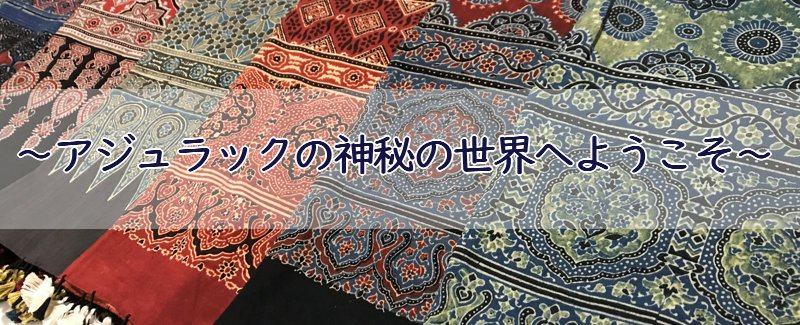

アジュラック染めはまさに芸術品!

アジュラック染めの特徴

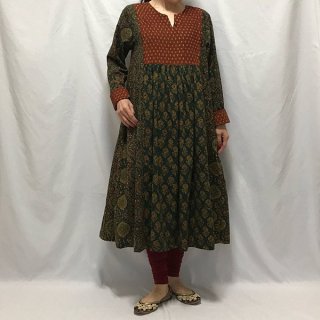

アジュラック染めは、ブロックプリントの技法のひとつで、イスラム独特の幾何学模様や花柄をモチーフとしており、一般的によく目にする明るい色合いのブロックプリント (サンガネールプリント) とは対照的に、藍や茜などの天然染料を使用して染色された深みのあるシックな色合いが特徴です。

インド西部グジャラート州のアジュラクプールやラジャスタン州のバルメールが代表的な生産地で、いずれもアジュラックの起源とされているパキスタンのシンドゥ地方に近い地域で作られています。

16あると言われるアジュラック染めの工程

生地の洗いから始まり、防染や媒染、乾燥や洗い、煮出しなど、アジュラック染めが完成するまでの工程は16あると言われています。

その工程は全て人の手によって行われており、時間と労力を惜しみなく注いで完成するまさに芸術品です。

一般的なブロックプリントとの違い

一般的なブロックプリントは木版でインクを押して色を重ねていくだけなのに対し、アジュラック染めは防染剤や媒染剤など、それ自体にはほとんど色がついていないものを木版で重ねていきます。

藍や茜などの染料で染めるまでは地味に見えるのですが、一旦染料との化学反応が起こるとみるみる色が変わり、最終的には想像できなかったような美しい色合いに変化するのです。

防染剤や媒染剤、染料をどう組み合わせて色柄を出すのか、巧妙に作られた設計図をまるでパズルを組み合わせるかのように木版によって形にしていきます。

それでは実際にその工程を見ていきましょう。

■ 木版作り

こちらはアジュラック染めに使われる木版です。

使われるのは耐久性に優れたチークウッドで、コンパスで下書きしてからドリルで大まかに穴を空け、細かいところを少しずつ削っていきます。

1つの木版が完成するまでに何と約15日!色の数だけ木版が必要なため、1つのモチーフに3~4個の木版が使われます。

たまたまこの木版サンプルでプリントされたストールを仕入れていたので、比較画像を載せてみました。

このモチーフの場合、この木版サンプルが白い部分の輪郭用、この他に黒く染める用と赤く染める用の計3個の木版が必要になります。

パズルを重ね合わせてようやく1つの絵柄が完成するイメージ。

■ 木版を使ったプリント

次は木版を使ったプリントの工程です。

3人の職人さんによる実演をご覧ください (必要に応じて字幕をオンにしてご覧ください)。

プリントしているのはアジュラックには珍しいタッサーシルクのサリー用生地。

3種の木版で防染剤、媒染剤を流れ作業でプリントしていきます。

木版がポンポン軽快に響く音や鳥のさえずりがBGMのように心地良く、時間がゆっくり流れているように感じられるのはインドの田舎ならでは光景です。

■ インディゴ染め

こちらは藍染の工程です(必要に応じて字幕をオンにしてご覧ください)。

ブロックプリントした後にしっかり乾燥させた布を藍で染めていきます。

染め液に浸けると空気に触れることで、緑がかった色が徐々に藍色に変わっていくのがわかります。その後布を天日干ししてしっかりと乾燥させます。

■ 洗い

布が完全に乾いたら、専用の洗い場で洗っていきます。

バッシャンバッシャン豪快に洗い場の縁に生地を叩きつけていきます。全身を使った体力勝負のハードな作業。

■ 煮出し

生地をしっかり乾燥させた後は、アリザリン (西洋茜の根から採られた赤色色素) で煮出していきます。

長い時には100℃で2時間煮出すとか。煮ることで藍もしっかり定着していきます。

ミョウバンペースト (媒染剤) を予めプリントした箇所だけがアリザリンと反応してきれいな赤色に染まります。

染め液の上にぷかぷか浮いているのはタマリスクというお花。より鮮やかな赤に染まるそう。

いかがでしたでしょうか?色づいていく過程では最終的にどんな仕上がりになるのか全く予想がつきませんが、こんなにも複雑な工程を経て完成するアジュラック。手間暇かけた分だけ美しくなるのもうなずけますよね。

完成品だけ目にするのと、この工程を知ってから完成品を目にするのでは、アジュラックに対する見方や思いも全く違ったものになると思います。

皆様にとってもアジュラックが極上の宝の布となりますように。